La toile de Jouy : un fabuleux répertoire de motifs l'exemple du

Ballon de Gonesse

|

par

Catherine AUGUSTE

ancienne élève des Beaux-Arts de Paris

désigne et décore des cabinets de curiosités |

La toile de Jouy évoque généralement une toile monochrome à

fond blanc d’où se détachent le plus souvent des scènes champêtres

mais aussi mythologiques, exotiques, de genres…En réalité les

productions étaient beaucoup plus variées, incluant essentiellement

des cotonnades à motifs floraux ou géométriques. Son origine a pour

base la Manufacture Oberkampf installée à Jouy-en-Josas dans la

vallée de la Bièvre à quelques encablures de Paris à partir de 1760.

Manufacture

fondée par Oberkampf : le séchage des toiles - Huet (1807)

Aujourd’hui, vous pouvez visiter le musée de la Toile de Jouy qui

relate cette aventure « industrielle » au château de l’Eglantine à

Jouy-en-Josas. Mais avant de vous y rendre, faisons un petit retour

dans le passé pour expliquer le rayonnement de cette toile imprimée

et connaître son principal protagoniste, Christophe-Philippe

Oberkampf.

|

1/ Les premières toiles imprimées : les Indiennes

|

Détail, planche

38 de l'Animal dans la Décoration. |

Bordures aux motifs fleuris de la Manufacture Oberkampf (Musée de la

toile de Jouy, Jouy-en-Josas)Dès le XVIIe siècle

arrivent en Europe des toiles teintes ou parfois peintes,

importées des Indes et dont les motifs sont obtenus par

impression et non par tissage des fils de couleur.

L’engouement est énorme du fait des couleurs vives, de la

légèreté et de la fraîcheur de ces cotonnades. En réaction,

les corporations nationales, notamment les soyeux lyonnais,

se sentant menacés s’appuient sur le Conseil d’Etat pour en

interdire l’importation en 1686 comme la production et

l’utilisation en France. Malgré cette prohibition royale,

les toiles imprimées continuent de circuler car des villes

franches, comme Marseille, n’y sont pas soumises. Devenue

impossible à gérer, la prohibition est finalement abolie en

1759. Dès la levée de l’interdit, l’impression sur étoffes

se développe partout en France et à Paris dans les quartiers

de l’Arsenal et des Gobelins là où Oberkampf est embauché

dès son arrivée en France. |

2/ La Manufacture de Jouy et Monsieur Oberkampf (1738-1815)

|

|

Christophe-Philippe Oberkampf, né en

1738 en Allemagne de grand-père et père teinturiers, part

pour Paris en 1758 comme graveur et coloriste chez Cottin à

l’Arsenal. Rapidement Antoine de Tavannes lui offre un poste

de directeur dans une imprimerie d’indiennes qu’il monte à

Paris.

Face à l’encombrement du quartier de l’Arsenal, le transfert

de l’établissement est décidé en début 1760 à Jouy-en-Josas

sur un site qui présente de nombreux avantages : une

rivière, la Bièvre, pour les lavages successifs des toiles ;

de grands prés pour étendre les toiles et les faire blanchir

; une proximité géographique aux marchés de la cour de

Versailles et de la capitale.

Le 1er mai 1760 Oberkampf imprime sa première toile à

Jouy-en-Josas.

En 1783, son établissement reçoit le titre de « manufacture

royale ».

Ses compétences le font reconnaître par l’ensemble de la

profession comme sa bienveillance auprès de ses employés.

En 1805, la manufacture emploie plus de 1300 ouvriers, un

nombre qui traduit le succès des toiles de Jouy. La

manufacture ferme définitivement en 1843 après 83 ans

d’activité. |

3/ Toiles de Jouy : techniques et motifs

|

Planche de bois gravée avec plombines, outil utilisé pour

l'impression des couleurs sur coton au XIXEME

Motid des

Bonnes Herbes de la manufacture d'Oberkampfi |

Impression

De la préparation de la toile écrue aux motifs imprimés, le

processus de fabrication est long.

Le coton arrive tissé à Jouy. Les principaux fournisseurs

d’Oberkampf sont de Suisse, de France (Rouen, Beaujolais), et aussi

d’Inde par l’intermédiaire des compagnies des Indes. L’achat de

toile de qualité nécessite des sommes importantes.

Puis la toile est mordancée afin que les couleurs puissent se fixer

sur le coton. Un bon mordançage conduit à une netteté parfaite du

motif, de même que la nature du mordant influe sur la couleur

finale.

Une fois le mordant appliqué, la toile est teinte en cuve ; le

colorant se fixe alors là où le mordant a été déposé. Pour appliquer

le mordant trois techniques sont utilisées :

- la planche de bois gravée en relief, à chaque couleur d’un motif

correspond une planche de bois ; à titre indicatif, un bon ouvrier

peut imprimer une trentaine de mètres en quatre couleurs, par jour

- la plaque de cuivre gravée en creux apparaît en 1770 à Jouy ; pour

faire des demi-tons le graveur réalise un jeu de hachures sur la

plaque ; les toiles imprimées à plaque de cuivre sont monochromes et

la finesse de leur dessin s’approche de la gravure sur papier

- la machine à imprimer au rouleau de cuivre est introduite en 1797

; elle permet d’imprimer jusqu’à 5000 m de tissu en un jour ; le

rouleau est gravé en creux ; cette technique permet de travailler

davantage les fonds entre les motifs.

Enfin, pour terminer, la toile est blanchie, séchée, lissée et

parfois passée à la bille d’agathe pour lui donner un rendu

brillant. Les pièces de tissu mesurent environ 21 m de long pour une

largeur de 0,80 à 1 m de large.

Les motifs

Ils sont de deux sortes à la manufacture Oberkampf :

• Motifs floraux ou géométriques : le nombre de dessins créés

s’élève à plus de 30000 motifs floraux ou géométriques pour

l’impression à la planche de bois

• Scènes à personnages : 650 motifs en camaïeu pour l’impression à

la plaque ou au rouleau de cuivre. Ainsi à Jouy, les toiles

imprimées étaient essentiellement des toiles à motifs floraux ou

géométriques destinées à l’habillement et le plus souvent utilisés

jusqu’à l’usure. Alors que les toiles à personnages et scénettes que

nous appelons «Toile de Jouy» aujourd’hui, étaient destinées à

l’ameublement.

|

4/ Un exemple : le ballon de Gonesse

|

Expérience phisique de la machine aréostatique De Mrs. de

Montgolfier Danonai en Vivarais, Répétée à Paris le 27 Aoust

1783 au Champ de Mars, avec un Balon de Taffetas enduit de

Gomme Elastique de 36 pieds 6 pouces de circonférence rempli

d'airs inflammable, par Mr. Robert, sous la direction de Mr.

de Faujas de St. Fond, Et de Mr. Charles Profesr. de

Phisique. Ce Balon après avoir parcouru 4 lieues dans les

Airs en 3 quarts d'heure est tombé à Gonesse

Source Gallica, BNF

Allarme générale des habitants de Gonesse, occasionée par la

chûte du Ballon Aréostatique de Mr. De Montgolfier

Source Gallica, BNF

|

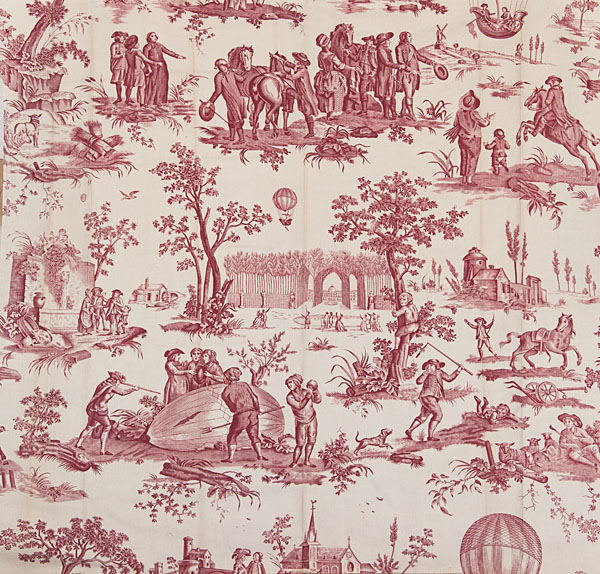

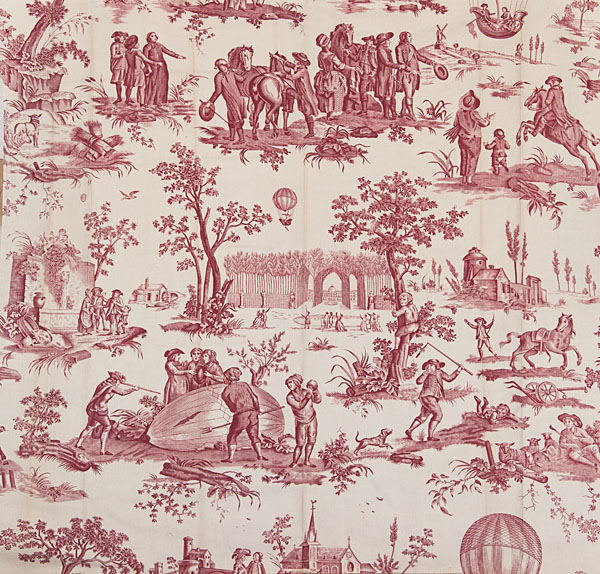

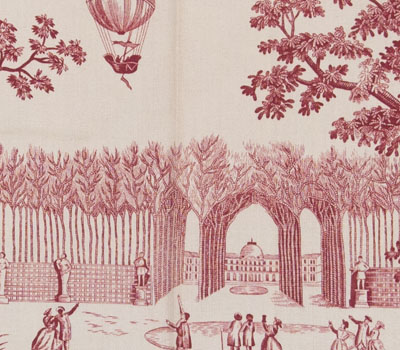

Le ballon de Gonnesse : toile à la plaque de cuivre,

imprimée pour la première fois en 1784 à la Manufacture

Oberkampf :

(raccord sauté de 98 cm, largeur toile de 95 cm,

actuellement Manufacture Charles Burger)

L’auteur du motif n’a pu être identifié ; les dessins

préparatoires sont actuellement disponibles au Musée des

Arts décoratifs de Paris.

Cette toile de Jouy illustre l’engouement pour les

ballons et la conquête de l’air.

Plusieurs événements ont marqué l’année 1783 :

Premier

événement : le 19 juin 1783 s’envole de Versailles un ballon

gonflé à l’air chaud avec une nacelle suspendue habitée par

un coq, un mouton et un canard

Deuxième événement : le ballon de Gonesse, sans

voyageurs, est lancé le 27 août 1783. C'est un ballon gonflé

à l’hydrogène, construit par les frères Robert et le savant

Charles. Il part du Champ de Mars à 17 heures. 45

minutes plus tard, il s'écrase sur Gonesse. A cette époque,

s'élever dans les airs est un prodige et les Gonessiens

n’ayant aucune connaissance des expériences précédentes vont

céder à la panique. Cette même année 1783, le gouvernement

distribue un avertissement au peuple garantissant le

caractère inoffensif des ballons.

Troisième événement : le 1er décembre 1783, un ballon

part des Tuileries et descend le même jour dans la prairie

de Nesles, où il est accueilli par les notables. En

réalité la toile de Jouy évoque ces trois événements à

lafois : le ballon de Gonesse n’était pas habité

contrairement à ce qui est représenté sur la toile.

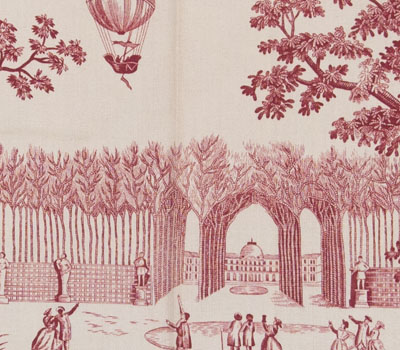

Sur la toile de Jouy on distingue quelques scènes :

- Au centre, le Champs de Mars derrière une haie d’arbres

avec quelques spectateurs autour d’un bassin regardant le

ballon dans le ciel :

- Juste au-dessus un groupe de notables ou de mondains salue

les deux passagers de l’aéronef orné d’un médaillon aux

fleurs de lys :

à gauche de ce groupe sur une autre scénette on distingue

le curé avec deux autres personnes également admiratifs.

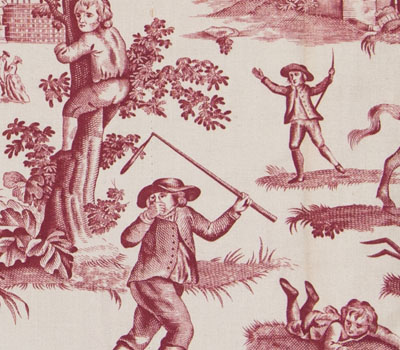

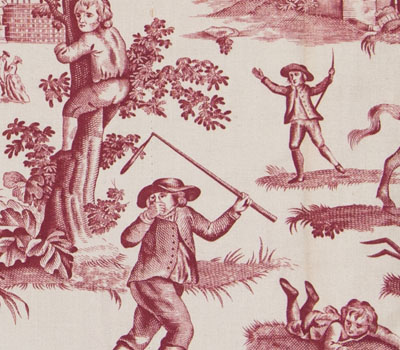

- Les scénettes du bas du panneau illustrent au contraire de

l’épouvante : une lavandière abandonne son linge,

un paysan

s’accroche à un arbre, d’autres partent en fuyant,

- Puis la scène cruciale avec le ballon écrasé et

l’attroupement affolé des habitants de Gonesse tentant de

tirer ou de massacrer le ballon écrasé à coups de pic :

- Plus bas encore, un couple de notables en promenade aux

abords de l’église Saint-Pierre de Gonesse.

Les scénettes sont agrémentées de représentations dans le

goût des scènes champêtres : moulin à eau, à vent, quelques

arbres à une échelle inférieure, montrant ainsi la distance

parcourue par le ballon depuis el Champs de Mars. On

pourrait voir dans ces rapports d’échelle la métaphore du

décalage perceptible entre les paysans de la campagne

apeurés et les urbains ébahis.

Autres toiles de Jouy rapportant l’engouement pour les

ballons : Roses et montgolfière (1784) par la manufacture de

Jouy, Montants de fleurs ondulants et ballons (1785) par une

manufacture nantaise, Première traversée de la Manche (1785

?) par la manufacture de Jouy

|

4/ Bibliographie / liens internet

|

|

|

Ballons et Mongolfieres Dans la Toile Imprimee

De Anne de Thoisy-Dallem, Editions des Falaises, Une

publication du Musée de la Toile de Jouy, 48 pages, 2009

L’exposition "Voyages en ballon, l’aérostat dans les arts

décoratifs aux XVIIIe et XIXe siècles" s’articule d’abord

autour d’un emprunt très important du musée de la toile de

Jouy : il s’agit de la collection Muller-Quênot

(porcelaines, mobilier, peintures, gravures, dessins…)

déposée à Rosheim en Alsace en attendant qu’un beau musée ne

lui soit consacrée. Cette superbe collection a pu être

admirée dans sa quasi intégralité, soit 270 pièces d’art

décoratif retraçant l’histoire de cette première conquête de

l’air par l’homme. Elle a été enrichie d’une collection de

toiles de Jouy originaires de la célèbre manufacture

d’Oberkampf ou d’autres manufactures de toiles imprimées

(Alsace, Nantes, Normandie) décorées de charlières,

montgolfières ou autres machines comme celle de Blanchard.

Toiles de Jouy : Les toiles imprimées en France de 1760 à 1830

de Sarah Grant et Christine Smith Editions

La Bibliothèque des Arts (21 octobre 2010), 144 pages

Deux liens sur le net :

La consommation des indiennes à Marseille (fin XVIIIe-début

XIXe siècle)

Par Aziza Gril-Mariotte

http://rives.revues.org/1403?lang=en#abstract

Le site du Musée de la Toile de Jouy

http://www.museedelatoiledejouy.fr/ |

|