finition et décor du mobilier

Un "catalogue des possibles"

|

|

Les auteurs, Denis Panorias et Philippe Huyghe,

tous deux professeurs à l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués

BOULLE, respectivement en ébénisterie et en finition et traitement

des surfaces, nous proposent un ouvrage très visuel sur les

transformations de la « peau » du meuble, que celle-ci soit de bois

ou de métal, que les produits de finition soient anciens ou de

synthèse.

On passe ainsi des lasures aux effets de laques sans

oublier les possibilités d’inclusion, les reliefs granuleux ou même

les empreintes. Les artisans en mal de créativité pourront puiser

sur ces pièces réalisées pour l’essentiel par des élèves de l’école

BOULLE et quelques ateliers des idées de surface. Chacune de ces

pièces sont décrites si brièvement que rien ne nous permettrait de

reproduire ces effets gardés à jamais dans le secret des ateliers

mais elles offrent des pistes de recherche. On pourrait ainsi rester

sur sa faim, sur cette impossibilité à « re-faire » ce qui nous est

présenté par manque d’informations.

© panorias et huyghe

Les différents panneaux dérivés

de bois sont présentés avec leurs caractéristiques et leurs

usages.

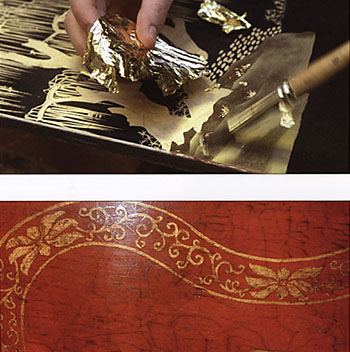

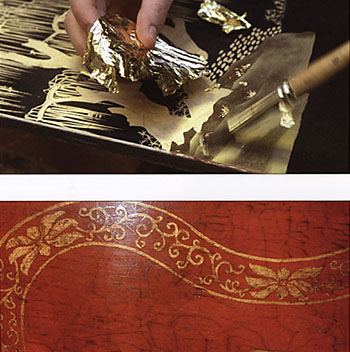

© atelier

midavaine

Effet craquelé sur

support souple marouflé ; ce procédé permet aux laqueurs

professionnels d’obtenir des fonds craquelés, le décor est

réalisé sur une toile qui est ensuite marouflée sur

l’ouvrage. Cet exemple est une création de l’Atelier

MIDAVAINE.

Cependant ce « catalogue des possibles », comme

le définit Bruno Schachtel, préfacier de l’avant-propos, décline

dans sa première partie une série de conseils riches en

enseignements. C’est la partie qui nous intéresse le plus car elle a

le mérite de nous rappeler qu’un meuble doit se concevoir dès les

premiers traits en tenant compte de la finition.

Cette première partie, intitulée dans le

sommaire, Les Finitions, aussi importante en nombre de pages que le

catalogue des possibles de la deuxième partie, est très instructive

et répond à de nombreuses questions qui nous sont posées

régulièrement sur le site du meuble peint.

|

Un exemple de chapitre : le ponçage

|

|

Pour faire comprendre combien ce livre est

pédagogique, nous avons choisi de présenter le chapitre relatif au

ponçage.

Les auteurs nous indiquent

en premier lieu l’étymologie : poncer signifie polir à la pierre

ponce. Depuis la pierre ponce nous avons vu l’apparition de

nombreuses variétés de matières abrasives : le verre, le silex et

aujourd’hui l’oxyde d’alumine pour le bois ou le carbure de silicium

pour le vernis. Ces matières abrasives sont disposées sur papier,

cartons ou toiles et les granulométries proposées sont variées,

allant de 80 à plus de 2000.

Quelques règles sont

impératives à suivre au risque de compliquer l’opération du

ponçage :

- Ne pas utiliser un abrasif à l’eau sans

l’humidifier

- Les abrasifs à l’eau sont utiles pour le

ponçage fin des laques et des vernis

- Ne pas utiliser un abrasif sec par voie

humide

- Poncer dans le sens du fil du bois

- A partir du grain 600, utiliser des abrasifs

à l’eau pour limiter les rayures

- Ne pas laisser s’encrasser l’abrasif, les

rayures apparaissent…

Mais à quoi sert le ponçage ? Et comment bien poncer, gage d’une

belle finition ?

Tout d’abord le ponçage sert à éliminer les

imperfections laissées par le racloir. Il favorise également

l’accrochage des produits de finition. Pour ces deux raisons il

conditionne la qualité finale de l’ouvrage.

Pour réaliser un ponçage efficace et sans

fatigue, il faut utiliser des abrasifs de plus en plus fins qui

seront maintenus sur une cale à poncer. Cette cale, disponible dans

le commerce, permettra d’obtenir une belle planéité de la surface.

Commencerez par un grain 150 pour les essences tendres ou fragiles,

120 pour les bois mi-durs ; et quand les défauts sont éliminés,

passez au grain 180, 200 voire 320 avant le vernissage. Les abrasifs

effaceront alors progressivement les rayures.

Si vous appliquez une teinte, évitez de poncer

les fibres relevées par cette mise en teinte. Vous auriez la

désagréable surprise de voir apparaître des perces dans la couleur.

Dans ce cas poncez seulement après le passage du vernis de fond.

Ne confondez pas ponçage et égrenage ; le

ponçage corrige la planéité de la surface, l’égrenage vise un

travail superficiel pour supprimer les grains ou les poussières

emprisonnés dans la couche de fond ou le vernis. Sachez que sur les

apprêts le grain 320 est le plus utilisé, sur les vernis les plus

brillants, vous serez amenés à prendre du grain 1200 à 2000 avant de

passer une pâte à polir.

Les auteurs poursuivent ainsi sur plusieurs

pages passant du ponçage manuel au ponçage mécanique en donnant de

nombreux conseils sur les bons gestes, les abrasifs adaptés selon

les surfaces bois, vernies ou laquées et sur les erreurs plus

fréquentes…

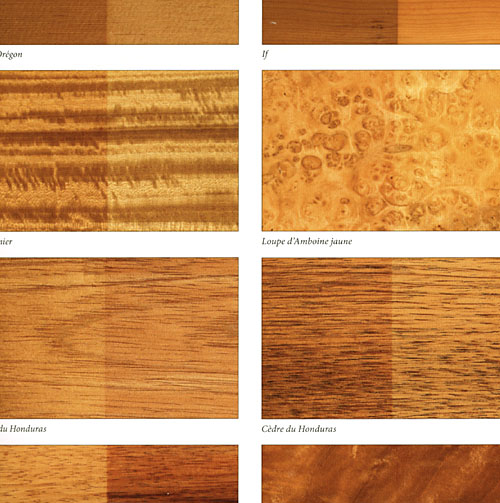

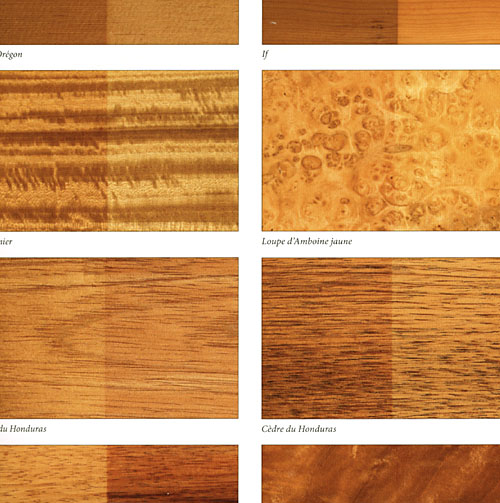

©

marc auroy

Echantillons de bois et modification de

la couleur due à l’exposition à la lumière ;

la partie gauche du bois a subi une exposition à la lumière

naturelle tandis que la droite en a été préservée.

Toute la première partie de l’ouvrage est

particulièrement adaptée à qui veut commencer dans les meilleures

conditions ou à celui qui s’interroge sur certains produits en

usage. Ils abordent après la mise en teinte et les différents

colorants naturels ou artificiels, comment vieillir ou décolorer le

bois avant de développer les différents produits de finition

traditionnels et contemporains. Un livre écrit par deux enseignants,

un livre pour apprendre.

|

Le sommaire détaillé

|

|

1ère partie, Les Finitions

Incidence des supports sur la finition

(les bois, les panneaux dérivés du bois, autres panneaux supports,

les colles)

La préparation des supports

(le raclage, le ponçage)

La mise en teinte des bois

(les teintes, le vieillissement artificiel du bois, la décoloration,

exemples d’applications des teintes)

Les différents types de produits de finition

(les huiles, les cires, les produits à l’alcool, les

nitrocellulosiques, les polyuréthanes, les hydrodiluables,

comparatif entre les différentes familles de produits, les

caractéristiques des produits, les constituants de produits de

finition)

Les finitions transparentes ou vernies

(les finitions à pores ouverts, les finitions traditionnelles à

pores fermés, les finitions contemporaines à pores fermés)

Les finitions laquées

(la couleur, la colorimétrie, les laques contemporaines, la laque

sur PMMA, la laque végétale)

Le traitement des métaux en ameublement

(la protection des métaux, la coloration ou les patines sur métaux,

le traitement de l’aluminium, l’entretien de l’acier inoxydable)

Le matériel de mise en œuvre des produits de finition

(la pulvérisation pneumatique, la pulvérisation basse pression, la

pulvérisation Airmix, la pulvérisation électrostatique, comment

résoudre les anomalies, les cabines)

Hygiène et sécurité

(l’étiquetage des produits, la fiche technique, la fiche de

sécurité)

2ème partie, Les décors

Les décors laissant transparaître le support

(les patines, les lasures, les glacis, les collages, les décors

cérusés)

Les superpositions de laques

(le masquage, les patines sur laque, l’usinage des laques, le

ponçage des laques, la superposition de laques fraîches)

Les glacis

Les laques craquelées

(le craquelé glycérophtalique, le craquelé cellulosique, le craquelé

sur support souple marouflé)

Les granités

(le granité polychrome, le granité polychrome aux caches)

Les empreintes

Les inclusions

(l’inclusions d’éléments minéraux, de papiers, de végétaux, de

textiles, de feuille d’or, de coquille d’œuf)

Les reliefs

Le décor doré, oxydé et minéral

(le décor à la feuille d’or, les décors oxydés, la laque vert de

gris, la laque pierre, la laque marbre blanc, la laque tôle d’acier)

La laque gravée

La sérigraphie

Les mots pour le dire

Fournitures de produits et matériels

Bibliographie

|

Pour acheter le livre directement

Voir les autres livres des Editions Vial

|

|

|